颈颌角注射适合方脸吗?咬肌大或脂肪多的脸型打针能变柔和

非合作机构

非合作机构

机构电话:

机构电话:

随着审美多元化发展,方脸人群对轮廓柔化的需求催生出“颈颌角注射”这一新型解决方案。该技术通过精细调控颈阔肌、咬肌及皮下脂肪,实现“骨骼感弱化+软组织收紧”的双重结果。本文从颈颌角注射技术原理、适应症匹配、联合治疗策略三大维度,解析不同脸型如何通过注射技术实现自然过渡的柔和线条。

一、颈颌角注射技术原理:

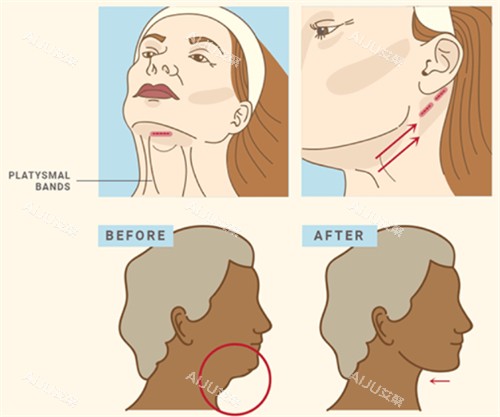

颈阔肌张力调节:

动态轮廓重塑:在颈阔肌浅层采用微滴注射技术(浓度15-20U/ml,单点0.5U),降低肌肉向下的牵拉力,使下颌缘线条更清晰;

颈颏角显现:通过放松颈阔肌,减少其对下颌骨前缘的覆盖,使下颌骨转折点更明显,视觉上缩短下颌角宽度。

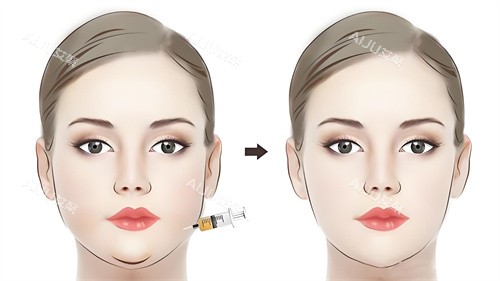

咬肌体积干预:

精细定位注射:将注射至咬肌中层(深度1.5-2cm),单点剂量15-20U,通过阻断神经传导使咬肌体积缩小;

纤维化重塑:连续注射3-4次后,咬肌纤维发生不可逆性萎缩,结果可维持12-18个月。

脂肪层溶缩:

溶脂:针对下颌缘脂肪堆积者,使用含脱氧胆酸成分的溶脂注射针,单点剂量0.2ml,间隔1cm网格化注射,促进脂肪细胞凋亡;

胶原再生:溶脂后同步注射含PDRN(多聚脱氧核糖核苷酸)的修复制剂,刺激胶原蛋白生成,避免皮肤松弛。

二、颈颌角注射适应症匹配

咬肌型方脸特征:

自测方法:双手触摸下颌角,咬紧后槽牙时肌肉隆起明显,放松后隆起消失;

治疗方案:以颈颌角注射为核心,联合下颌缘提升技术,每侧下颌缘注射3-5个点(每点2U),增强侧脸立体度。

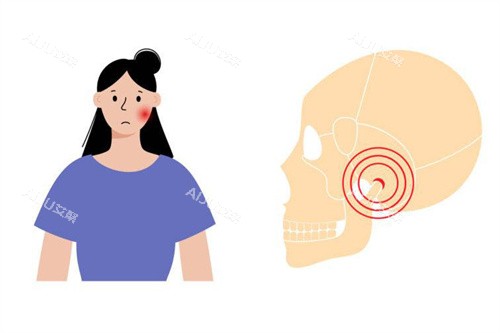

脂肪型方脸特征:

影像评估:通过B超检测皮下脂肪厚度,若厚度超过1.2cm则判定为脂肪堆积;

治疗方案:采用“溶脂注射针+射频紧肤”联合治疗,溶脂后立即进行射频加热(温度42-45℃),促进胶原收缩。

混合型方脸策略:

分阶段处理:先通过颈颌角注射缩小咬肌,待3个月后咬肌稳定,再评估脂肪厚度决定是否溶脂;

多层次注射:在咬肌深层注射浅层注射溶脂注射针,避免药物相互干扰。

三、颈颌角注射联合治疗策略

咬肌型+颈阔肌联合:

技术组合:颈颌角注射+下颌缘提升(微滴技术),通过放松颈阔肌与咬肌的协同作用,使下颌线提升;

实例结果:35岁女性术后1个月,下颌角宽度减少,下颌缘清晰度提升。

脂肪型+光电辅助:

技术组合:溶脂注射针+黄金微针射频,通过溶脂减少脂肪厚度,射频刺激胶原再生;

数据支撑:术后3个月,下颌缘脂肪层厚度减少,皮肤弹性提升。

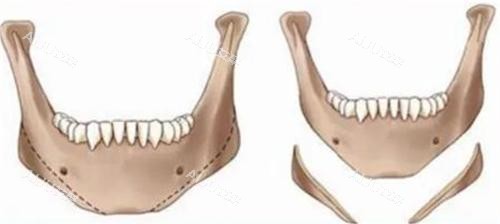

骨性方脸过渡方案:

术前评估:通过3D面部扫描确认下颌角外翻角度,若角度>120°则建议联合下颌角截骨手术;

注射过渡:手术前3个月进行颈颌角注射,缩小咬肌以模拟术后结果,帮助患者适应新轮廓。

四、颈颌角注射长效维护

咬肌型方脸:

维持方案:初次注射后每4-6个月补打,连续注射后咬肌体积稳定;

联合护理:注射后2周内避免咀嚼硬物,配合下颌线按摩促进药物吸收。

脂肪型方脸:

维持方案:溶脂后6个月复查,若脂肪厚度反弹则需再次注射;

联合护理:术后坚持佩戴下颌套,加速皮肤回缩。

混合型方脸:

维持方案:咬肌注射与溶脂治疗交替进行,每年1次综合评估;

联合护理:术后3个月内避免暴晒,防止色素沉着。

颈颌角注射通过“肌肉-脂肪-骨骼”三维调控,为方脸人群提供非手术柔化方案。咬肌型方脸需关注注射层次与剂量,脂肪型方脸需重视溶脂后的胶原再生,混合型方脸则需制定分阶段治疗计划。建议术前通过3D扫描明确脸型类型,术后配合光电项目延长结果,实现自然过渡的柔和轮廓。

客服微信(点击添加)

xiaobeii6666